火災とは最終章です。

一番初めから見たい方は、火災とは①(火の性質及び燃焼)からご覧ください。

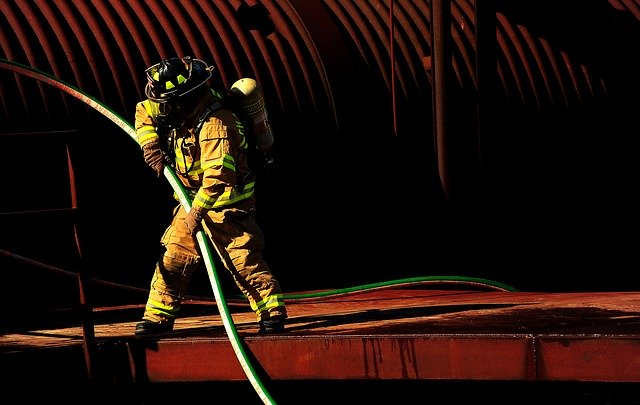

ここまでを見ることによって、火災を論理的に説明できるようになります。論理的に説明できると、火災現場において現在の燃焼状況、経過時間の推測、危険個所の推理がおおよそ出来るでしょう。

火災現場は燃焼物が不明な場合が多いので、分からないことが多いですが、自分の分かる範囲を増やすことで、少しでも安全確実な活動に役立つための知識を増やすことは必要なことです。

火災成長の3本柱は、着火、火炎伝播、燃焼速度です。燃焼速度はその境界の範囲内での燃焼の消費を示す。

着火は火災成長の始まりを示し、火炎伝播の理論は火炎とどう違うかを区切りを付けて明確にしていきます。

そこから、火災プルームと燃焼することによって生成される物質を記していきます。

ではまず、物体がどのように燃えるかを説明していきます。

燃焼速度の定義

燃焼するというのは、酸素と反応することを意味します。

火災時の燃料は、重量減少速度と質量燃焼速度とを区別しなければなりません。

重量減少速度とは、気化(液体が蒸発して気体になること)した燃料の質量を言います。簡単にいうと気体になった重さということです。

質量燃焼速度とは、単位面積あたりの燃焼速度を言います。例でいうと㎡あたりの㎡/sというような感じです。

一般的な単位面積あたりの質量燃焼速度は5~50g/㎡sの範囲であり、値が5g/㎡sより小さければ、たいてい消火に至ります。

大気中の酸素量の増加が火炎温度の上昇に導くため、火炎の熱が伝わる表面積に対する質量燃焼速度の増加を招く結果になります。酸素の供給は質量燃焼速度を速めているということです。

その結果、酸素濃度が高い大気での燃焼は、酸素濃度が下がった大気での燃焼よりも激しくなるということです。逆にいうと、酸素供給が少なければ、質量燃焼速度は遅くなります。

燃焼速度は、燃料特性、方向、形状、そして巻き込まれる領域に依存するため、安定せず、均一であるとは限りません。

発熱速度

火にかかわる最も重要な量は、kW/㎡で測定される火の力、発熱速度であります。

発熱即はは、物が燃えるときに発生するエネルギで、発生するエネルギーが小さいほど、防火性能が優れています。

この量はどの要因よりも、火の大きさや被害の潜在性を表現し、フラッシュオーバーも発熱速度が重要な起因となっています。

これは、火炎の高さと直接的に関係しています。

火災成長速度

火災成長速度は、着火の過程を示し、火炎境界を決定する火炎拡散及び火炎が拡まった部分の単位面積あたりの質量燃焼速度に依存します。

これは、家具や日用品の材質や形状によっても変化していき、特定の速度を計測することは実験でしか得られず、目で見て評価をすることは難しいものです。

ただ成長速度は、火災解析では時間の二乗とほぼ比例しているため、同心円上に拡がっていくと仮定して火炎伝播速度は時系列的には一定ということが分かっています。

※気化熱は、蒸発潜熱ともいい、固体または液体から燃料気体を生成するのに必要なエネルギーのことをいいます。この気化熱は、熱力学的特性値であり、数値として表すことができます。

火災プルーム

火災プルームとは、火炎の浮く力の燃料源の上に生成される高温の燃焼生成物であります。

どの火災でも、流れのパターンや性質を決める浮力が伴います。浮力は周辺の空気を引き込み、煙の性質及び火災性状に重要な影響を与えます。

風が発生するときは、1m/s程度の穏やかな風でも火災の方向を変え、旋回流によって火災旋風(火炎の回転柱)を発生することもあります。

浮力というのは、気体の密度と温度の反比例が関係し、空気よりも温度が高ければ、周辺空気よりも高温の気体に上向きの力を生じさせます。

この上昇過程において、さらに周辺の空気を引き込み、この流れの過程が巻き込みと呼ばれ、巻き込みの流量が火炎の高さや火炎プルームの特性に関係します。

この浮く力と火炎プルームで発生する浮力プルームは大きな渦巻きの乱流効果とも言い換えられ、外側の渦巻きは、その内部に上昇する渦を制止し、燃えている渦巻きが上昇し、燃料が燃え尽きるまで火炎を伸ばしていきます。

そして、次の渦巻きがその前の渦巻きの高さまで、火炎を運びます。

噴流火炎などの流出速度が増大する火炎では、層流火炎を増大させ、最大およそ200倍の直径距離まで留まります。

この過程自体は、浮力によって上昇速度が変わるものであり、燃焼する燃料(燃えているもの)には強く依存しないといわれています。

要は、この火炎プルームによる火炎の高さは危険を評価するうえで重要な指標を表しているということです。

燃焼生成物

質量燃焼速度は、着火と拡大が原因で、燃焼に関係する燃焼面積と単位面積あたりの燃焼速度から求まる重要な量であります。

この燃焼速度から火災の化学反応で生じるすべての燃焼生成物を導出できます。

要は燃焼生成物は、火災により生成された化合物を指します。

炭化水素燃料の完全燃焼により、二酸化炭素や水蒸気も含まれます。

不完全燃焼または燃料の複雑な分子構成などが原因で、他の生成物が関与している可能性もあります。

通常、火災での被害や損害は燃焼生成物の量もしくは濃度、プラスさらされた時間に関係してきます。

燃焼生成物の範囲

火炎は予混合火炎、拡散火炎、燻燃、自然発火の4種類に分類されます。

完全燃焼は生成物は二酸化炭素と水であります。

また、燃焼は空気の量で火炎性状が変わります。空気が多ければ、その状態は空気過剰となり、少なければその状態は空気希薄といいます。

完全燃焼での燃料(燃えているもの)は、酸素・窒素・塩素・フッ素・臭素も含まれます。

これらの完全燃焼による完全反応において燃焼生成物は、窒素・塩素・フッ素・臭素は気体になり生成されます。

しかし、通常燃焼過程においては完全反応はあまりありませんので、シアン化水素・塩化水素・フッ化水素・臭化水素が生成されます。

さらに、不完全燃焼は、二酸化炭素の代わりに一酸化炭素、すすが生成されます。

煙の濃度

火災の主たる危険は、煙の構成物とその濃度にあります。

煙は火災から発生した、それ以上化学反応を起こさない気体成分として定義されています。この状態から継続的に空気と混ざり合い、その量によって、相対的な濃度を決定します。

濃度は体積分率で表され、通常の大気温度及び圧力で化学種が支配する体積のことを指し、通常の大気状況に拡散して、その化学種の体積と煙全体の混合物の体積とを比較したものが体積分率といえます。

濃度はさらされた時間の長さによって危険度が記され、燃焼生成物によっても装着物に付着すると、人体に相当な被害を及ぼすこととなります。

煙の色

よく黒煙の上昇などといわれるが、あれはすすを意味し、不完全反応の、不完全燃焼の結果生成される燃焼性生成物といえます。

十分な空気の供給の中で加熱されると白い煙になります。

最後に

「火災とは」を5ページに分けて紹介していきました。

火の性質から始まり、着火、火災伝播、燃焼速度までの火災成長過程、そこからの火災プルーム、燃焼生成物を記していくことで、火災が発生するまでを論理的に理解できたと思います。

論理的に理解することは、現場活動において観察に役立ちます。

現在の火災性状、成長段階を目で観察し、推察することで活動の決定・指示ができるのではないでしょうか。

本当は専門的な用語や公式がありますが、分かりやすく、概念的に理解しやすいよう多く省いて記していきました。

ぜひ、役立ててください。

次にこれらの火災が分かれば区画火災について説明していきます。これは、屋内進入時や開口部付近の吸気排気を観察することに役立ちます。ぜひご覧ください。